Los comicios celebrados en junio la habían convertido en la candidata más votada en los tiempos recientes, y -lo más trascendental-, en la primera mujer elegida para ese cargo en un país gobernado por hombres desde la instauración de la República 200 años antes.

“Es tiempo de Mujeres” o “Presidenta con A”, porque “sólo lo que se nombra existe”, distinguen un rumbo en el discurso y los actos de la mandataria, resumidos además en otra de sus frases más recurrentes: “No llego sola, llegamos todas”.

Pero este artículo no abordará, o al menos no exclusivamente, el hito de la llegada de Sheinbaum a la Presidencia de México, sino el rol desempeñado en momentos definitorios de la nación por otras mujeres que la propia dignataria ha buscado visibilizar.

Antes incluso de liderar al país, la entonces jefa de Gobierno de la capital (2018- 2023) inauguró el Paseo de las Heroínas en la emblemática avenida Reforma, donde en los siglos XIX y XX las autoridades habían colocado más de 70 esculturas de personajes ilustres, todos hombres.

Las 14 esculturas fundidas en bronce, 13 dedicadas a féminas reconocidas y una a las Mexicanas Anónimas Forjadoras de la República, comenzaron a ubicarse en la popular arteria en 2020 y tres años después la propia Sheinbaum develó las últimas.

Los visitantes llegados a la ciudad descubren entre ellas a símbolos de las luchas femeninas como Sor Juana Inés de la Cruz, una de las más destacadas figuras de las letras, pero también a otras no tan conocidas más allá de los límites geográficos nacionales.

Una de las estatuas en el Paseo de las Heroínas recuerda las hazañas de Josefa Ortiz, la mujer que en tiempos del cura Miguel Hidalgo, iniciador de la gesta independentista con el Grito de Dolores en 1810, supo fraguarse un lugar en la historia de México.

LA CORREGIDORA

Josefa Ortiz, nacida en 1773 en la Ciudad de México, asistía al célebre Colegio de las Vizcaínas, uno de los pocos dedicados a la instrucción de las mujeres, cuando conoció a Miguel Domínguez, con quien se casó en 1793 y trajo al mundo más de 10 hijos.

Casi una década más tarde, el virrey Félix Berenguer designó a Domínguez corregidor de Querétaro, nombramiento que le valiera a ella tiempo después el apelativo de “La Corregidora”.

El siglo XIX arrancaba convulso: en 1808 la invasión napoleónica a España, la abdicación de Fernando VII y la proclamación de José Bonaparte como soberano crearon un vacío de poder que se sumaba al descontento de los criollos por un sistema que los disminuía.

Por aquellos años, Ortiz organizaba tertulias en apariencia literarias donde en realidad ardían los focos de la conspiración. A su casa acudieron figuras como el propio Hidalgo, Ignacio Allende o Juan Aldama, claves en la trama contra el gobierno colonial.

Los investigadores relatan la acción decisiva de la patriota durante los acontecimientos de 1810, pues descubiertos los planes de la insurgencia envió la noticia a los conjurados, quienes adelantaron el alzamiento para el 16 de septiembre.

Ortiz sufrió prisión, señalamientos y difamaciones, pero continuó apoyando la transformación política más importante de su tiempo.

La consumación de la independencia en 1821 traería para ella otro momento definitorio: luego del ascenso de Agustín de Iturbide como emperador, rechazó el nombramiento de dama de honor que le ofreciera Ana María Huarte, la emperatriz, por considerar que contradecía sus principios.

Durante un acto para iniciar las obras del programa de vivienda desde Manzanillo, en el occidental estado de Colima, Sheinbaum dedicó un espacio de su discurso a homenajear a la heroína en el aniversario de su fallecimiento, ocurrido el 2 de marzo de 1829.

“Es un símbolo de libertad, de independencia de las mujeres que participan en estas heroicas gestas y también de honestidad y de honradez”, sintetizó la mandataria, al recordar una de sus frases más rotundas: “No se debe premiar a quien sirve a la patria, sino castigar a quien se sirve de ella”.

PRIMERA MÉDICA

Transcurría la segunda mitad del siglo XIX y abundaban los prejuicios sobre la capacidad de una mujer para estudiar, mucho más tratándose de Medicina.

“Anormal era también que subordinara sus sentimientos de conmiseración femenina al imperioso y helado mandato de la ciencia que había de obligarla a amputar un brazo o a desarticular un fémur”, añade Ana María Carrillo al relatar consideraciones de la época en su texto sobre Matilde Montoya.

La última hija de Soledad Lafragua y José María Montoya había nacido en 1859 en la Ciudad de México y, antes de alcanzar la mayoría de edad, su vocación por superarse y el sendero que ella misma trazaría para su vida eran cuando menos sorprendentes.

Por ese camino, de más está decir, no transitó libre de obstáculos: para ingresar como partera en la Escuela Nacional de Medicina debió presentar una fe de bautismo que modificaba su nombre y aumentaba su edad, pero tuvo que abandonar el centro de estudios un año después.

Lo hizo, según algunos autores, por dificultades económicas, mientras otros señalan una enfermedad o la muerte de su padre.

La historia sigue sus pasos hasta Cuernavaca, en el estado de Morelos, donde ejerció la obstetricia pese a carecer de título, gracias al examen de un jurado; se desempeñó con éxito allí y más tarde regresó a esta capital para inscribirse nuevamente en la Escuela Nacional de Medicina.

Consiguió realizar prácticas en el Hospital de San Andrés, reconocido centro de enseñanza e investigación; aprendió sobre “enfermedades de señoras” y “pequeña cirugía”, bebió del conocimiento de médicos ya asentados e impartió clases en un colegio para su propia subsistencia.

Nada la detenía en su propósito, así que se fue a Puebla, en el centro del país, y allí, con métodos más profesionales y menos agresivos que los empleados por los hombres, alcanzó una enorme clientela y emergió como una amenaza a los ojos del “sexo fuerte”.

Partió del estado y a su regreso -comenta Carrillo en Matilde Montoya: primera médica mexicana- “los sectores poblanos más tradicionales volvieron a atacarla: cien lenguas del escándalo propagaron la noticia de que esta impúdica y peligrosa mujer pretendía convertirse en médica”.

Y una vez más tampoco flaqueó: solicitó su ingreso para el estudio profesional en la Escuela Nacional de Medicina y obtuvo la autorización.

Entonces, resistió no solo los hedores de los cuerpos sin vida y las condiciones tan diferentes a las halladas en los salones de Anatomía contemporáneos, sino también a quienes cuestionaron su recato y su decencia por atreverse a trabajar con cadáveres desnudos.

Cuando por unanimidad de sus examinadores Montoya obtuvo el título de médica en 1887, afloraron, como antes, simpatizantes y detractores, pero nadie décadas después objeta su más categórico triunfo: abrir un camino para la mujer en una profesión reservada a los hombres.

LA SIEMPREVIVA Y UNA BECA CON NOMBRE DE MUJER

El 4 de octubre último, en su habitual encuentro con periodistas, la presidenta Sheinbaum anunció uno de los tres programas que sumaría a los establecidos en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), iniciador del proceso de cambios en el país.

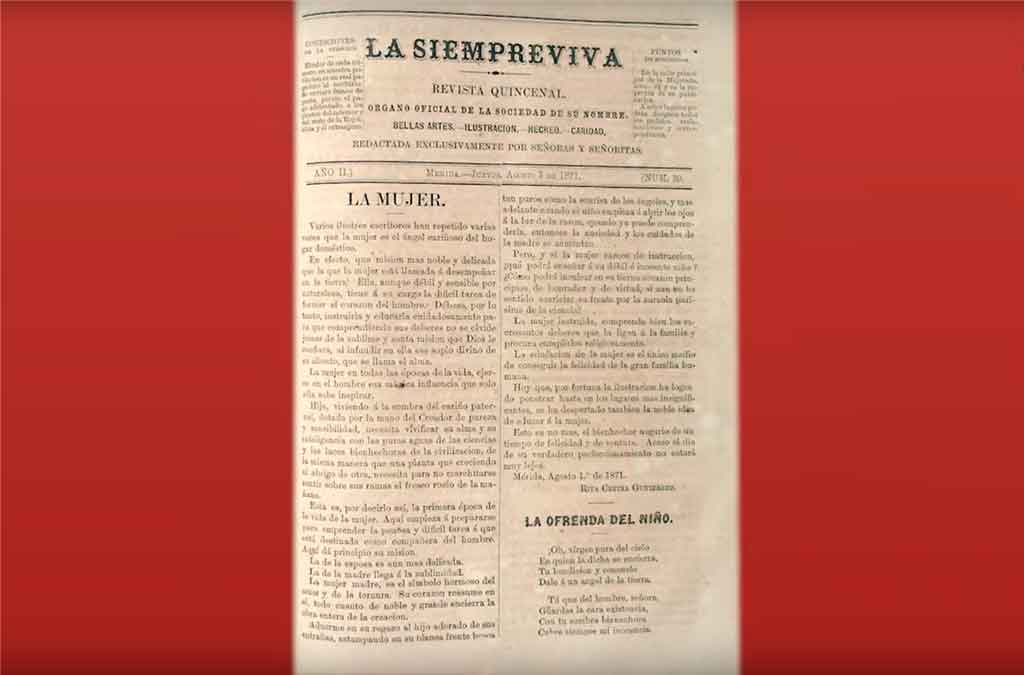

La nueva beca universal de educación básica, dirigida a familias con hijos o menores a su cuidado inscritos en la enseñanza pública, se llamaría Rita Cetina, un homenaje a la maestra y poetisa nacida en Mérida, en el sureño estado de Yucatán, el 22 de mayo de 1846.

Su obra sobresalió en un tiempo de escuelas diferenciadas por género, con centros docentes destinados a niñas y otros a niños y una marcada desigualdad entre programas de estudio que abrían el mundo de la aritmética para ellos, pero enseñaban rudimentos para ellas.

Justo en 1870, cuando la República se estaba restaurando tras el triunfo de Benito Juárez sobre los franceses y la concomitante derrota del conservadurismo, Cetina sentó las bases de la profesionalización de las yucatecas, comenta la investigadora Piedad Peniche en unos de sus textos.

Lo hizo “mediante su incursión y penetración en la educación superior, la literatura y el periodismo literario, espacios hasta entonces vedados para las mujeres”, detalla al señalar que junto a otras como ella creó una sociedad literaria que editó la primera revista escrita solo por mujeres.

También “abrió una escuela de bellas artes para señoritas de la élite, de paga, y otra de primeras letras de enseñanza laica (aunque no totalmente) y gratuita para niñas pobres. Las tres instituciones, Sociedad, revista y escuelas, tenían el mismo nombre: La Siempreviva”.

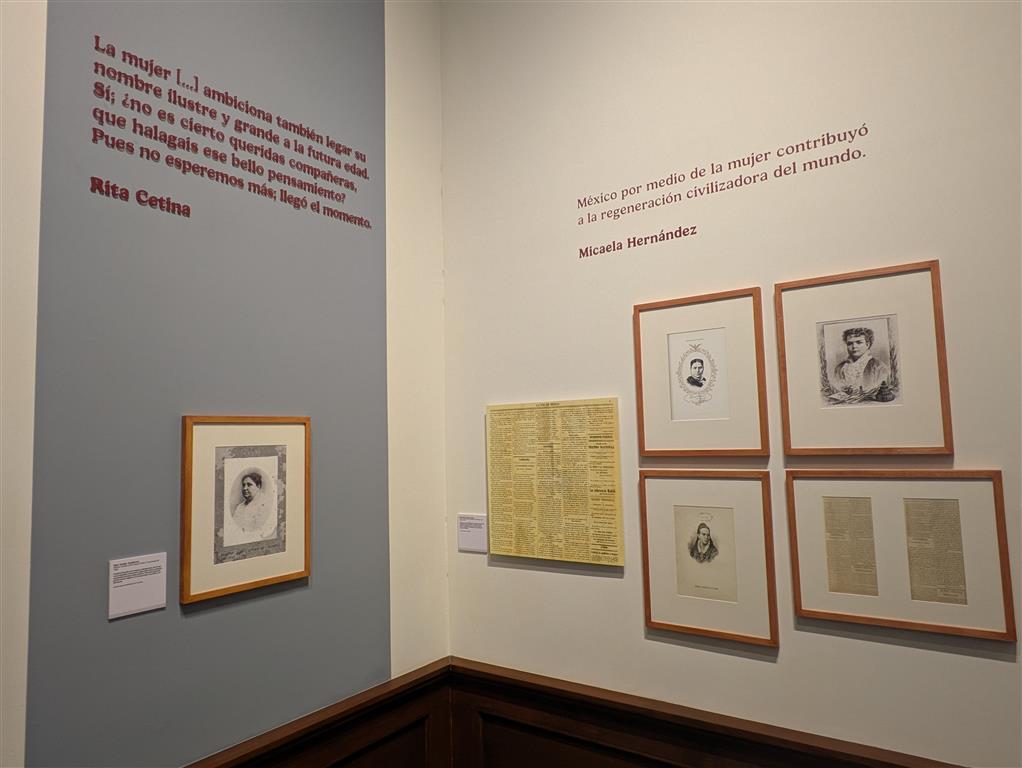

Unos días después de que Sheinbaum inaugurara el 8 de marzo el Salón Mujeres en la Historia en Palacio Nacional, para honrar a quienes pelearon por abrir sendas a favor de una sociedad más justa, la guía turística que nos acompañó en un recorrido por el lugar resumía la huella de la maestra:

“Fueron sus alumnas -decía- las primeras sufragistas, que empezaron a pedir el voto femenino y también debido a que estaban muy inspiradas por ella crearon clubes femeniles que incluso llamaron Rita Cetina en honor a su profesora”.

En el recinto se hallan además biografías e imágenes de Josefa Ortiz y Matilde Montoya, así como de otras mujeres que supieron distinguirse desde la época prehispánica hasta nuestros tiempos, pasando por el virreinato, la insurgencia o la Revolución.

Tal vez un símbolo elocuente del momento actual en México asome desde el espacio mismo de este salón, prohibido a ellas en épocas pasadas por alojar al Senado, y que ahora, en medio de transformaciones vitales y profundas, muestra la magnitud de su legado, su perseverancia y su historia.

arb/to/las