Por Adis Marlén Morera

Redacción de Cultura

Fotos Jorge Pérez

No solo escribe historias, las habita. Sus pasiones, devenidas en creaciones literarias, son espejo de la nación y eco de su alma: canto que reconcilia historia y palabra.

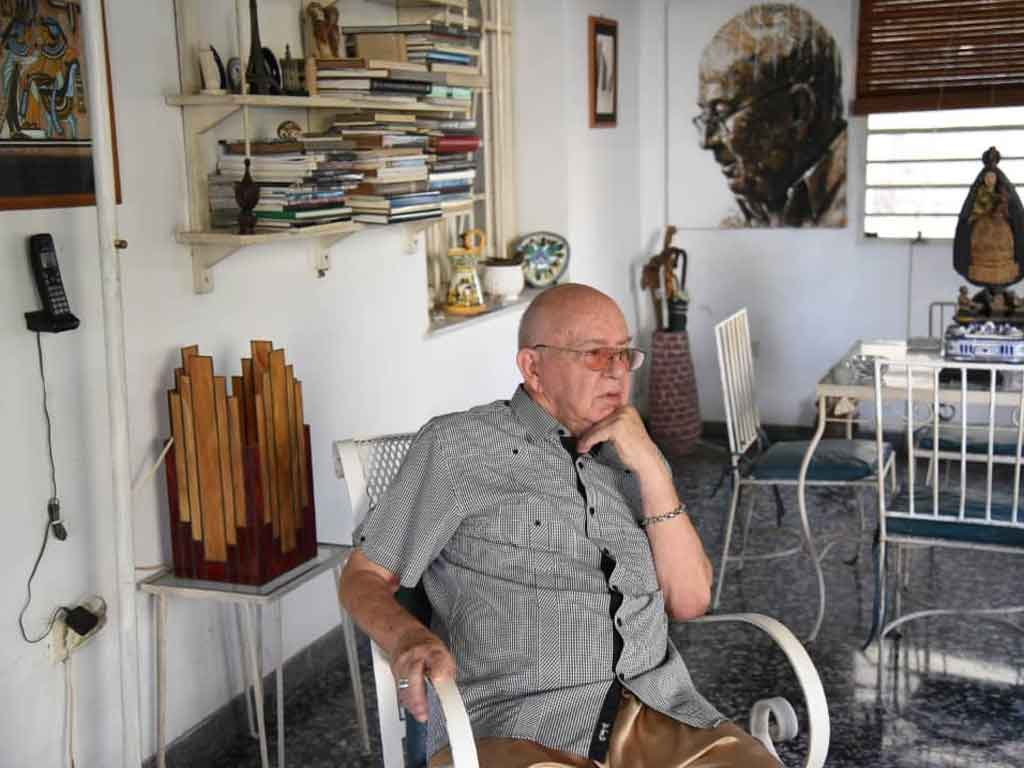

Conversar con el Premio Nacional de Literatura (1994) invita a la sensibilidad artística, en un entorno donde imágenes, libros, íconos religiosos y otras figuras decorativas advierten la presencia de quien ha vivido para el arte y la cultura cubana. Parafraseando sus palabras, la morada de Miguel Barnet es mágica.

Su vocación antropológica lo condujo a estudiar en el Instituto de Etnología. “Allí me orienté hacia la marginalidad y fui pionero de los estudios de subalternidad, eso me llevó a conocer a los personajes de mis libros: Esteban Montejo, Amalia Sorg, Julián Mesa”, recordó en declaraciones exclusivas a Prensa Latina.

Para este virtuoso de la palabra escrita y autor de textos que son referentes literarios, como Canción de Rachel (1963), Biografía de un cimarrón (1966) y Gallego (1983), ese mundo tenía una impronta poética y espiritual muy grande, “sobre todo a partir del lenguaje, que era la forma de entender a los seres humanos y a la sociedad, de analizar su comportamiento”.

Según contó, estudió mucha historia de Cuba y se basó en el trabajo de Fernando Ortiz, de quien fue discípulo, de Manuel Moreno Fraginals y Ramiro Guerra, ilustres pensadores de la nación antillana.

La obra de Ortiz y del antropólogo mexicano Ricardo Pozas lo inspiraron en la realización de sus novelas testimonios. “Es un submundo que me fascinó y en el que uno encuentra un tesoro, como el que halló Alicia en el País de las Maravillas”.

Al también ensayista y presidente de la Fundación Fernando Ortiz le asiste la capacidad para seducir desde la creatividad del lenguaje, una virtud que lo define y que conquistó gracias a “mis herramientas como escritor y a mi condición de poeta, unida a la antropología, porque la poesía es el inicio de todo, es la cimiente de las ciencias sociales y de la historia”.

-¿Que desafíos éticos y metodológicos implica convertir una historia oral en un obra literaria?

Primero debes respetar la lengua, las historias pueden contarse de diversas formas, pero yo también las recreé sin distorsionarlas, con respeto a sus esencias, a la idiosincrasia de esas narraciones y de esas personas. Es un desafío muy grande porque puede salir algo falso, disonante, debe existir un gran equilibrio y mucha sensibilidad para respetar la oralidad ajena, tan grandiosa y poco estudiada, dijo.

Soy un defensor de las historias de la gente sin historia y de la subalternidad, lo cual me ha permitido conocer mejor a mi país y a su gente, saber cómo se comportan, cómo son y por qué. Eso que Don Fernando llamó la cubanidad y más tarde la cubanía, significó.

En la historia lo importante es la esencia de los procesos, explicó. “Los hechos pueden ser significativos, no lo dudo, pero más significativos son los hechos mitológicos y mi cronología es mitológica y subjetiva”.

“Quise reflejar esa riqueza lingüística y de la oralidad que emite tantas señales y mensajes, y que los historiadores en ocasiones no captan, basándose exclusivamente en la factografía”. Su archivo más rico, confesó, es el ser humano y el testimonio personal, “ello le ha dado sentido y reconocimiento a mi obra”.

Convocar a la sensibilidad desde el ejercicio narrativo, en el que cada lector ve reflejada su historia, constituye uno de sus grandes aciertos.

Algunos se ríen al leer un fragmento de Gallego, otros lloran con Canción de Rachel y hay quien recuerda a sus abuelos africanos cuando se pierden en las páginas de Cimarrón, relató. “Eso me proporciona una gran satisfacción, porque de alguna manera he puesto a la luz y en un espejo a la sociedad cubana, la que más me interesa”.

-En su novela Canción de Rachel mezcla ficción con testimonio, ¿cómo define el límite entre ambos?

Es un secreto que nunca voy a confesar, ambos tienen un gran valor y la misma importancia. Dónde está cada uno, que lo descubra el lector, cada cual tendrá su propia versión, indicó.

En relación a la transculturación, explicó que se trata de un concepto muy profundo creado por Fernando Ortiz para dar respuesta a qué somos los cubanos. “En Cuba ya no solo se basa en los factores hispanos, africanos y asiáticos, también está la presencia rusa, la norteamericana y la latinoamericana”.

A su juicio, nos encontramos en una fase de neoculturación y los cubanos de hoy no son los mismos de hace 20 años; “hemos evolucionado mucho, y en un mundo globalizado como el que vivimos, somos cada día más cosmopolitas y universales”.

“La cultura cubana, al decir de Fernando Ortiz, a quien considero como uno de los primeros grandes descolonizadores, nació con una vocación de universalidad y es necesario respetar eso”.

Mucho se habla de la descolonización, remarcó, debemos analizar qué rechazamos y qué ha influido realmente en nosotros, si han influido los factores negativos debemos reconocerlo, evitarlos y tratar que la descolonización sea un hecho real en la vida cotidiana.

“Eso no quiere decir que rechacemos lo externo, no todo es positivo, pero no todo es malo”.

Yo amo la música europea, la barroca, la ópera italiana y el jazz moderno, pero también amo la rumba y la he defendido muchísimo porque considero es el género más resistente, aseveró.

“Cuba es un país fuerte y con una cultura de esencias muy ricas, pero el signo africano nos marcó mucho: en la sensualidad, en la síncopa, en el modo de hablar y de caminar, en la religión”.

CULTURA E IDENTIDAD NACIONAL

En ocasiones parece abstraerse y perderse en sus pensamientos, como si el tiempo de pronto se detuviera. No está ajeno a nada, reflexiona en silencio para hallar las respuestas correctas, he ahí la magia de su palabra, el privilegio de un verdadero maestro.

-¿Qué elementos considera fundamentales en la construcción de la identidad nacional?

Todos los elementos de la identidad nacional han sufrido aculturación, algunos ya no tienen importancia, otros sí. Soy un fanático de la teoría de la lengua como factor influyente y creo que en el lenguaje y en la oralidad está casi todo, señaló.

Los factores importantes de la identidad están presentes en la lengua, en la música, en la manera de pensar, en la religiosidad popular, en las tradiciones que son patrimonio -sean tangibles o intangibles-; no es una ceniza que debemos contemplar, es un fuego vivo con el cual tenemos que trabajar, advirtió.

“El respeto a la historia, la lealtad a nuestros próceres, la dignidad, la valentía, la heroicidad y el estoicismo, son elementos de nuestra identidad que aprecio y valoro mucho”.

El alma cubana tiene de España, pero tiene mucho de África también, y lo cubano no se puede definir si no se toman en cuenta las lenguas y las culturas que aportaron esos territorios, enfatizó. “Don Fernando le llamó nuestro ajiaco, que está en permanente cocción”.

Sobre la globalización y el impacto de este proceso en Cuba en las tradiciones populares opinó: todas las culturas y los imperios han tenido la pretensión de globalizarse, y creo que lamentablemente estamos demasiado cerca de la globalización norteamericana, pero no podemos negarla.

“No puedo negar a Emerson, a Walt Whitman, es una literatura norteamericana de mucha riqueza y que también ha influido en nosotros, como lo ha hecho la literatura española de Benito Pérez Galdós y Ramón del Valle-Inclán”.

Su impronta en la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), primero como presidente y ahora como Presidente de Honor, refuerza el rol de creador e intelectual comprometido con la defensa y promoción de la cultura nacional. A los 85 años, se le ve incansable y agradecido con cada muestra de admiración y reconocimiento.

Entre muchos, ostenta el Premio Nacional de Literatura (1994), el Premio de la Crítica Literaria por Gallego (1983), la Medalla Alejo Carpentier, y el Premio Especial de Periodismo Cultural José Antonio Fernández de Castro por la obra de toda la vida, en tributo a su profundo vínculo con el periodismo cultural.

También, el Premio Nacional de Patrimonio Cultural (2023) y ocho títulos honoríficos: el Doctor Honoris Causa en Letras conferido por la Universidad de La Habana, el otorgado por la Universidad de las Artes (ISA), y por otras prestigiosas instituciones educativas de México, Italia y Rumania.

Para el doctor en Ciencias Históricas, la cultura es tan poderosa como el tiempo, “y afortunadamente la política cultural que Fidel (Castro) trazó en Palabras a los intelectuales, inclusiva, amplia y descolonizadora, es la que está vigente en nuestro país”.

El notable intelectual se considera un defensor de la multiplicidad de la cultura y de la libertad. “La cultura facilita el conocimiento y es una virtud que te permite entender muchas cosas, es infinita e inmortal, y si no crecemos con ella estamos perdidos en un abismo”.

-Si tuviera que definir su legado, ¿qué espera perdure de su obra: lo literario, lo antropológico o lo político?

Creí en la Revolución como salvación del mundo obtuso y maltrecho en el que vivimos en los años 50 (siglo XX), de mediocridad y oprobrios, de dictaduras y latrocinios. Lo bello solo estaba en la gente muy rica que podía ir a los casinos y a Tropicana, aseveró.

Ese mundo yo también lo viví porque no nací pobre, tampoco rico, pero no dejó ninguna huella positiva en mí, por el contrario, me hizo enamorarme de las ideas de Fidel y de la Revolución, aseguró. “No soy un político como han dicho, ni tampoco un revolucionario vergonzante, siento orgullo de defender este país, la cultura y la Revolución”.

La nobleza y heroicidad son los factores de la identidad que más admiro de mi país y de mi pueblo, aseguró. “Yo escribo para el pueblo de Cuba porque me siento identificado con él, luego tuve la suerte de que mi obra fuera publicada en el mundo entero”.

Deseo que mi legado, si puede calificarse de legado, lo juzguen las generaciones futuras. Ojalá no me olviden, no quisiera, porque he trabajado y he escrito para este pueblo que amo tanto, significó.

Miguel Barnet se considera “un soñador, un romántico que fabula, un fabulador”; y aunque recorre tierras lejanas y mares sin fin, vuelve a los brazos de su amor eterno. Con orgullo lo confiesa, con un susurro que es grito y es brasa: “Yo me casé con Cuba”, porque para él no existe otra casa.

arb/mml/amr