A tal extremo llegó aquello, que en 1956 pudo jugar en el club azul de La Habana con Miguel “Mike” Cuéllar (dos veces campeón de la Serie Mundial en el béisbol de las Grandes Ligas de Estados Unidos, y premio Cy Young al mejor pitcher de la Liga Americana con los Orioles de Baltimore).

Su amor por las bolas y los strikes era demencial. Pero la idolatría hacia su padre lo era aún más: “el viejo mío me recomendó que no fuera a la pelota (béisbol) por mi estatura (…), que me dedicara a estudiar”, explicó alguna vez, en entrevista íntima con el periodista Yodenis Masó.

Y le hizo caso. Declinó la invitación para firmar con el Almendares y decidió dedicarse a los estudios… y al atletismo, el deporte que lo catapultó a la dimensión de los dioses del olimpo, a la comarca de los notables, de los inmortales.

Figuerola nació en 1938 -olvidaba decírselos-, en Santiago de Cuba, cuna de grandes leyendas. Era un niño inquieto -dicen-, con una chispa especial en las piernas. Desde pequeño, corría como un rayo por las calles empedradas de su ciudad, dejando atrás a todos sus amigos. El destino le tenía preparado un camino de gloria, un viaje trepidante hacia la eternidad.

Con apenas 18 años, y sin entrenamiento especializado de ningún tipo, corrió 10.8 segundos en una carrera en su provincia natal. Nadie lo podía creer. Nadie. Y entonces acudió al campeonato nacional.

A partir de 1959 se dedicó exclusivamente al atletismo. El béisbol pasó a ser un sueño del pasado, y su futuro quedó centrado en los carriles de las pistas. Era su luz al final del túnel. Así, casi de la nada, apareció el más grande esprínter cubano de todos los tiempos.

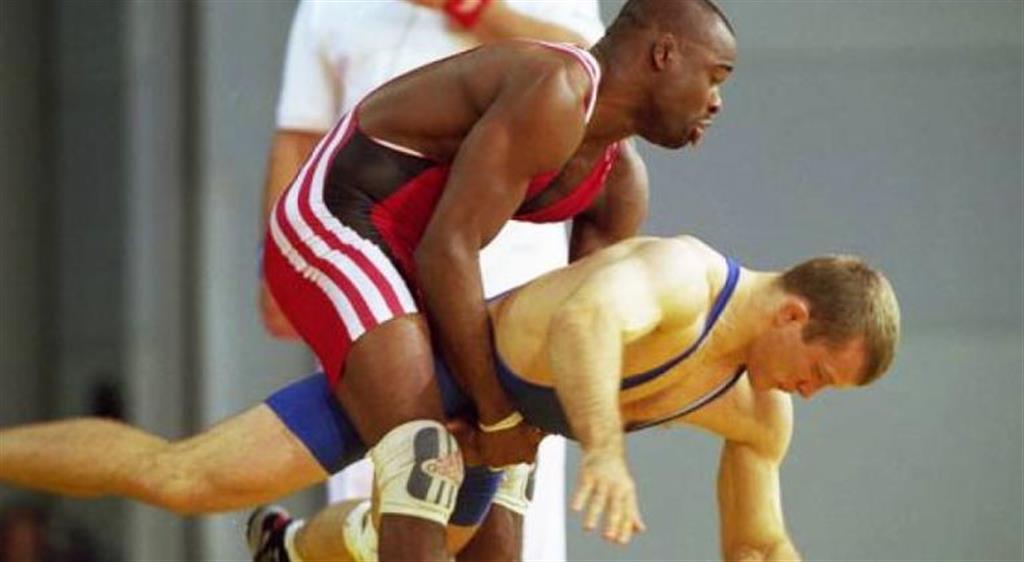

Vamos a poner un poco de contexto, porque la historia de Figuerola es de otra galaxia: su talento para correr a toda velocidad era tan pero tan, pero tan impresionante que en ese mismo año -con poquísima preparación y experiencia de atleta de élite-, alcanzó (lean bien) la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Chicago 1959, en el Soldier Field.

Un Figuerola salido de la nada llegó tercero con 10.5 segundos, en una carrera memorable ganada por el estadounidense Ray Norton, quien poseía el récord mundial del hectómetro por aquella época.

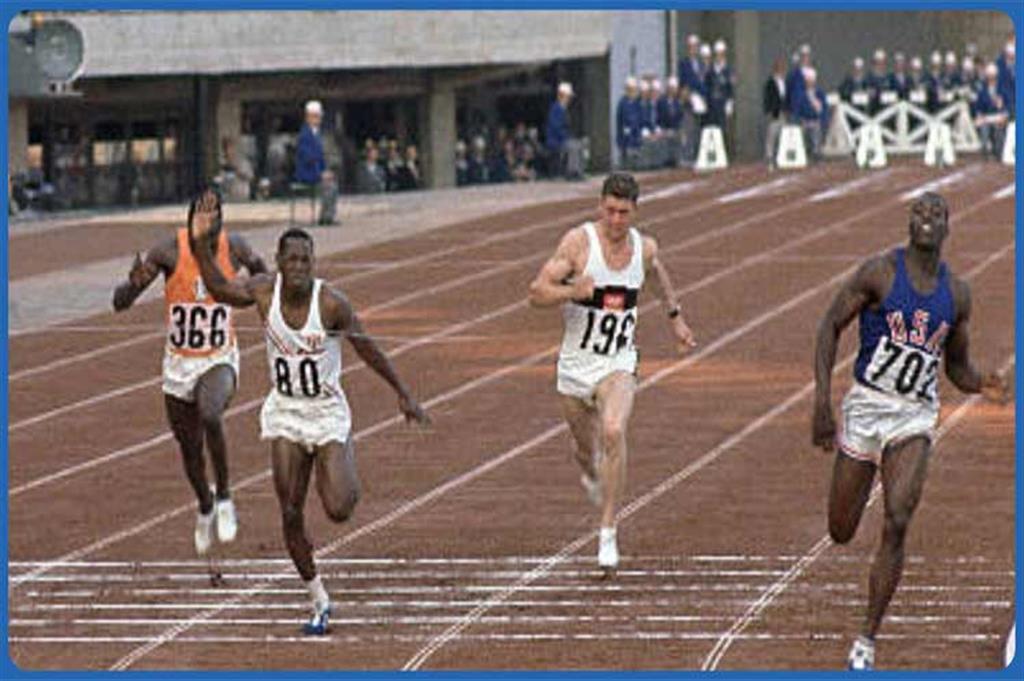

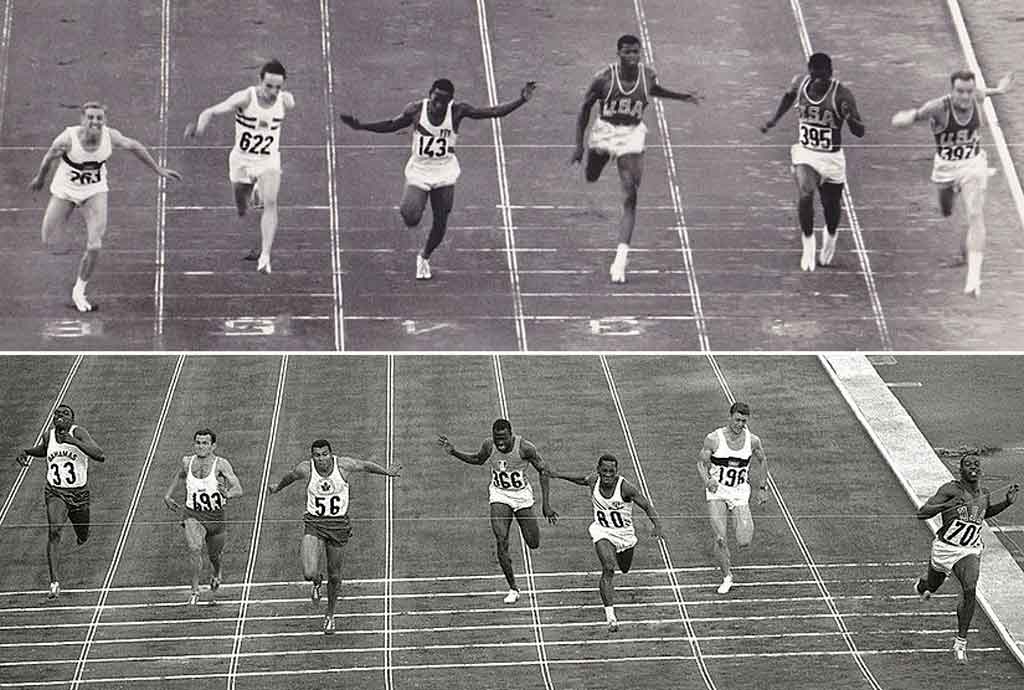

Un año después, en los Juegos Olímpicos de Roma, Figuerola sostuvo su ascenso meteórico y clasificó a la gran final, donde finalizó en una extraordinaria cuarta posición con 10.3 segundos, a un pelo del británico Peter Radford (bronce también con 10.3), y con el valor agregado de haber superado al mismísimo Norton (10.4), que llegó sexto.

Ya todo el mundo conocía a aquel atleta cubano, pintado del ébano más puro y autóctono. La multitud buscaba al pequeño “cohete caribeño” que corría con los brazos abiertos y técnica especial. Era el rostro del atletismo de Cuba.

En 1962, con toda la jerarquía que implicaba ser uno de los grandes pilares del deporte de la isla caribeña, Figuerola fue el abanderado en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Kingston. Todos los habitantes de Jamaica y del planeta esperaban su victoria sin muchos contratiempos en los 100 metros lisos.

Sin embargo, perdió. En realidad, lo descalificaron. “Fue el año más difícil de mi vida”, enfatizó.

Después, le detectaron una hernia discal que lo alejó un tiempo de las pistas y le impidió alcanzar una preparación idónea para los Juegos Panamericanos de Sao Paulo 1963, pero, así y todo, con la anuencia de los médicos y las autoridades deportivas, decidió ir a la cita multideportiva, aunque fuera lastrado por severas molestias.

Y entonces, en tierras brasileñas, renació la bestia, el pura sangre, el ser icónico e irreverente: Figuerola corrió a duras penas, con el alma, y logró subir a lo más alto del podio, el oro más inesperado, el título más descabellado, por delante del venezolano Arquímedes Herrera, su némesis, y el estadounidense Ira Murchison (campeón olímpico en el relevo 4×100 de 1956).

Un año después y luego de inclementes vicisitudes propias de la época, Guerra Fría mediante, “el Fígaro”, como se le conoce desde siempre, llegó la cita cumbre, los Juegos Olímpicos de Tokio 1964.

En Japón, como era esperado se metió en la final y allí, en la prueba reina del atletismo, la que todos quieren ganar, la que décadas más tarde tendría de protagónicos a titanes del calibre de Carl Lewis o Usain Bolt, Figuerola alcanzó la medalla de plata.

Sí, la plata, el segundo lugar. Para desplazarlo de la cúspide, un fornido estadounidense, que corría como si no hubiera un mañana, de nombre Bob Hayes, rompió el récord mundial. Era la única manera: 10.00, 10 ‘flat’.

Ese día, Hayes no perdía con nadie. ¡Era imposible!, relató el cubano, quien décadas más tarde fuera seleccionado entre los 100 deportistas más prominentes de Cuba en el siglo XX.

Se cumplen 60 años de la hazaña olímpica del velocista cubano Enrique Figuerola, ganador de medalla de plata en Tokio 1964, solo superado por el bólido estadounidense Bob Hayes, quien entonces estampó récord mundial (10.00).https://t.co/K7ItRQuRlw

— JotaCé (@JCAbyaYala) June 17, 2024

Esa fue la primera medalla en la historia olímpica del atletismo cubano. Fue la primera piedra, la apertura de un sendero glorioso que más tarde enriquecieron los Javier Sotomayor, Alberto Juantorena, Silvia Chivás, Silvio Leonard, María Caridad Colón, Iván Pedroso, Luis Mariano Delís, Ana Fidelia Quiroz, Alejandro Casañas, Anier García, Dayron Robles, y muchos otros.

Pero si piensan que la historia de “El Fígaro” terminó ahí, están mal. Apriétense los cinturones, vienen turbulencias. Recuerden: hablamos de un semidiós, de un ser humano diferente, excepcional, de un cohete con propulsión a chorros, de algo salido del más allá.

En 1965 ganó carreras en Minsk, Londres, Siena y Grosseto, y en 1966 se impuso en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Juan, antes de dominar las citas de Leipzig, Regis Britingen, nuevamente Siena y Grosseto, y Budapest en 1967.

Pongamos el pare ahí. Tenemos que frenar en seco porque aquel 17 de junio de 1967 en Budapest, la capital de Hungría, Figuerola puso sus 1.67 metros a disposición del viento y devoró el hectómetro en 10 segundos exactos.

¡Sí! ¡Igualó el récord mundial! Figuerola y Cuba fueron coautores del récord mundial de la carrera más importante del planeta hasta el 20 de junio de 1968, cuando tres corredores estadounidenses lograron bajar por primera vez de los 10 segundos en Sacramento, en una carrera rodeada de polémica y teorías de la conspiración, conocida como la Noche de la Velocidad.

En 1968, ya en el ocaso de su carrera, Figuerola acudió a los Juegos Olímpicos de México, su tercera cita estival. Allí -aún es increíble solo imaginarlo-, con 30 años en sus costillas, alcanzó la medalla de plata como parte del relevo 4×100, junto a Hermes Ramírez, Juan Morales y Pablo Montes, quien había sido cuarto en la final de los 100 metros.

Poco tiempo después, y con el futuro de la velocidad pura de Cuba garantizado en aquella época, Figuerola dio un paso al lado y puso final a su carrera deportiva.

Se retiraba así la gran leyenda, el primer medallista olímpico del atletismo cubano, el semidiós indómito, el recordista nacional (hasta que Silvio Leonard pudo destrozar la barrera de los 10 segundos).

Jamás me embriagó el triunfo. Reconocí siempre la sencillez y la modestia ante él. Me sentí comprometido con mi colectivo, mi equipo y con Cuba, expresó “El Fígaro”, en un libro publicado por Basilio Fuentes.

Hoy, más de medio siglo después, el legado de Enrique Figuerola es fuente de inspiración para las nuevas generaciones de atletas. Su espíritu luchador, su humildad y su pasión por el atletismo lo convirtieron en una leyenda, un símbolo de la fuerza, la determinación y el talento del deportista cubano.

jcm/yas