Por Verónica Núñez Lastres*

Colaboradora de Prensa Latina

Creo que ser cubano viene con ese ajiaco de culturas que todos conocemos, desde mi punto de vista no sufrimos crisis de identidad tan profundas como otros países latinos, dijo Manuel Pérez, descendiente de la familia Okata, a Prensa Latina.

Ser parte japonés siempre ha sido razón de orgullo, como mismo ser parte español y así me criaron, orgulloso de mis raíces, añadió el Nikkei de cuarta generación.

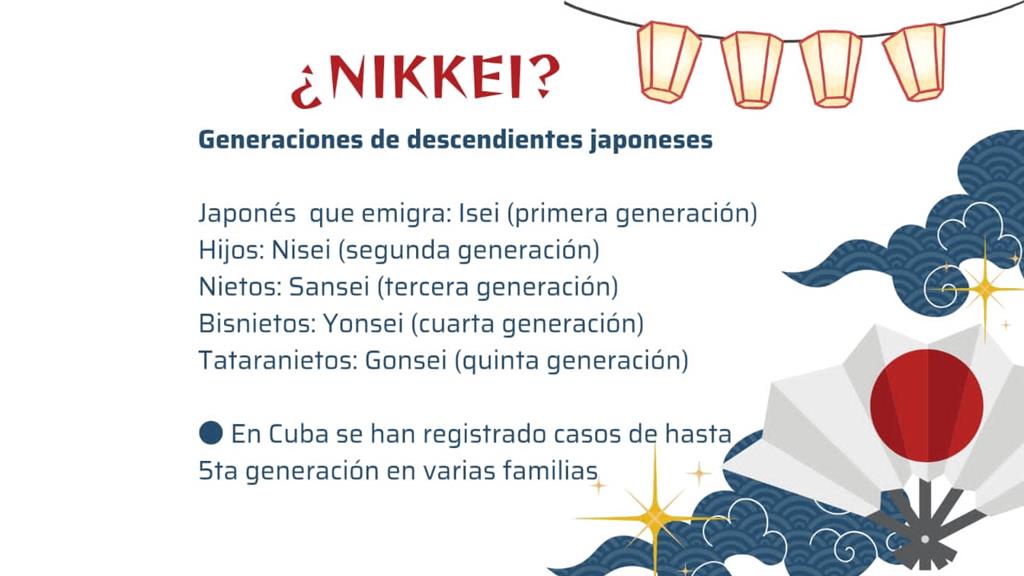

El término Nikkei define a todos los descendientes de emigrados nipones, aunque como precisa la estudiosa del tema Nancy Oropesa en su libro La Sociedad de la Colonia Japonesa de la Isla de la Juventud (2004), cada generación tiene su propia denominación.

LLEGADA A CUBA DE LOS PRIMEROS MIGRANTES JAPONESES

La historia de la inmigración japonesa a Cuba puede dividirse aproximadamente en cinco períodos: desde finales del siglo XIX hasta el año 1914; de 1915 a 1923; de 1924 a 1926; de 1943 a 1946 y, finalmente, de 1946 en adelante, según datos del libro Japoneses en Cuba (2002), de los especialistas Martha Guzmán y Rolando Álvarez.

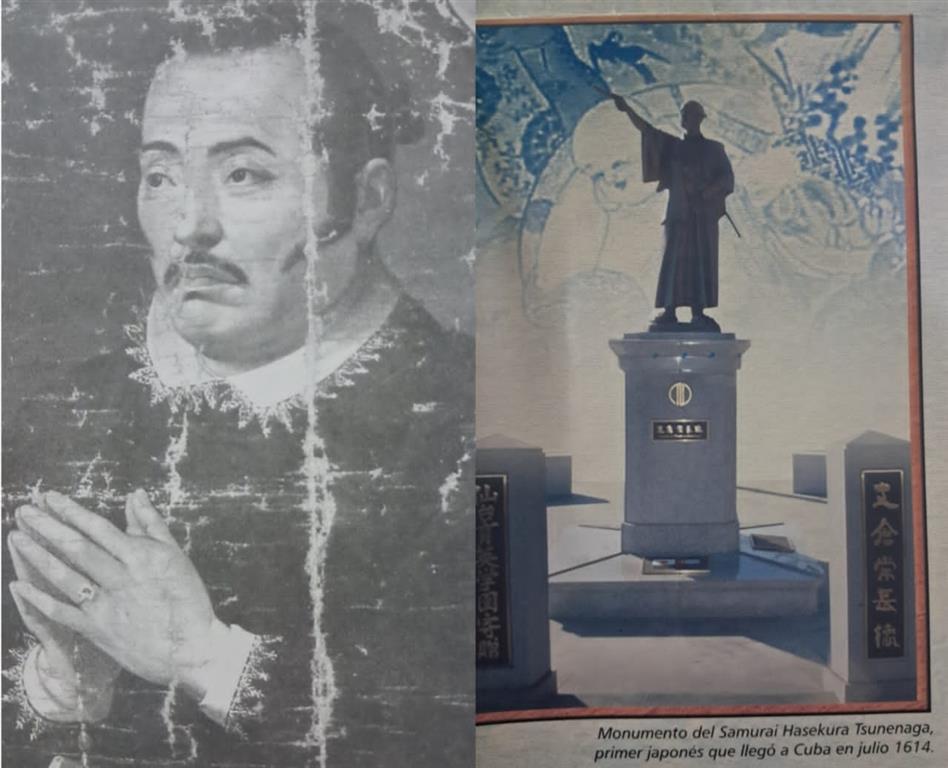

Si bien en julio de 1614 visitó la isla caribeña una comitiva diplomática presidida por el samurái Hasekura Tsunenaga, es el ciudadano japonés Pablo Osuna el primero en ingresar oficialmente como inmigrante a Cuba en 1898, procedente de México.

Desde entonces y hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) fue en aumento la afluencia de migrantes de ese país, en su mayoría hombres, sobre todo, por razones económicas.

Con la idea de trabajar, ahorrar y regresar a su país de origen, los atrajo a Cuba la propaganda internacional sobre una economía floreciente, un país cosmopolita donde se agolpaban inmigrantes de numerosas nacionalidades.

Sin embargo, la historiadora Lidia Sánchez Fujishiro señala en su libro Un japonés en Santiago de Cuba (2013) que al llegar encontraron un territorio sacudido por crisis económicas, políticas, conflictos raciales, intervenciones de Estados Unidos y cambios constantes de las leyes de inmigración.

VIDA COTIDIANA EN CUBA Y PRINCIPALES APORTES

Conservar los contenidos identitarios de su cultura material, crear escuelas niponas, enseñar el idioma, enviar a los hijos a estudiar a Japón y mantener el vínculo con los familiares de allí eran objetivos casi imposibles de cumplir.

Por tanto, se concentraron en aprender los más variados oficios para sobrevivir, y así pronto fueron reconocidos por ser trabajadores incansables.

Perfeccionar el idioma no siempre era prioridad, muchos matrimonios inscribían a sus hijos en el consulado y no en los registros cubanos; la aceptación de permanecer en Cuba se debió en gran parte a la falta de dinero para el viaje de regreso.

Los ingredientes para las comidas se obtenían mayoritariamente en comercios chinos y no existe evidencia de que las religiones propias de Japón fueran inculcadas a los descendientes; desde épocas tempranas se agruparon en asociaciones.

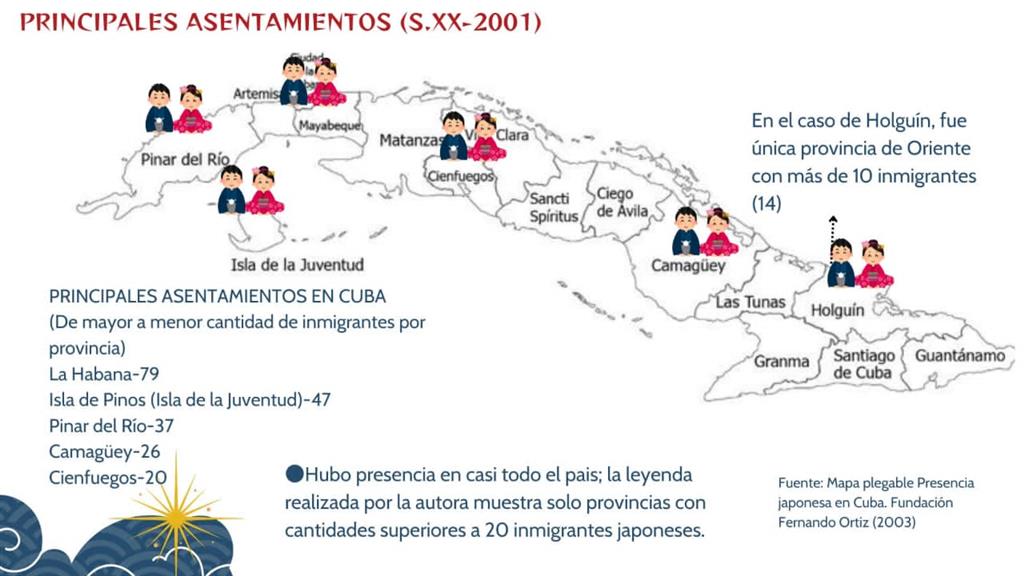

Se calcula que hasta el año 2000 habían estado en la isla caribeña con esa clasificación legal 1170 nipones originarios, con presencia en 46 sitios de las entonces seis provincias del país, además de la antigua Isla de Pinos.

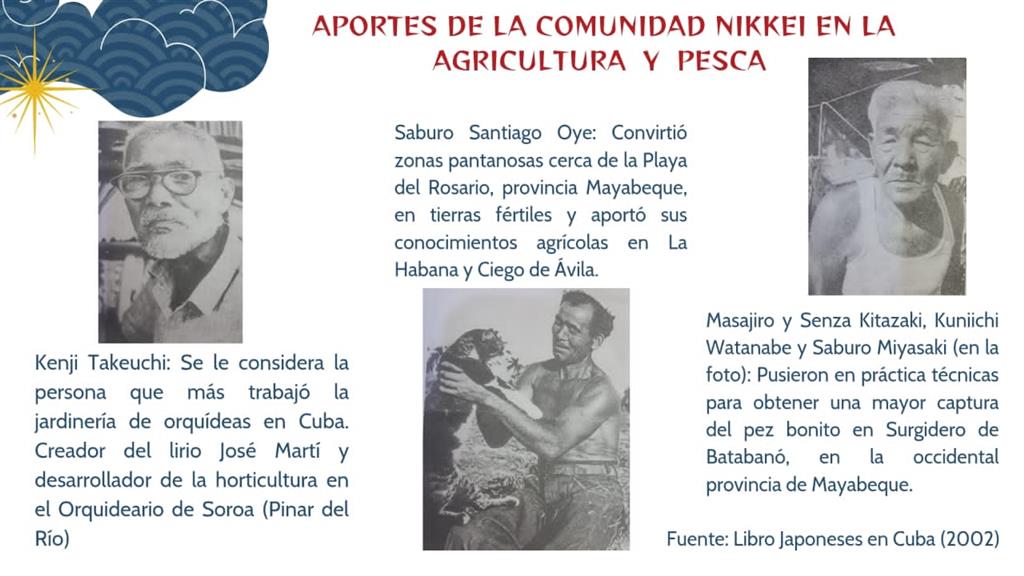

La inmigración japonesa contribuyó en varios sectores de la economía cubana, en las que introdujeron técnicas y experiencias consideradas novedosas por entonces; según autores, en todo dejaron un sello distintivo de organización, compromiso y calidad de trabajo, valores todavía presentes en los actuales miembros.

En el deporte, es necesario mencionar a José Honma Nakamura, pitcher zurdo en el equipo Cienfuegos (1939-1942) y luego entrenador, manager y director de equipos de pelota en la Liga Pedro Betancourt, en la occidental provincia de Matanzas.

También jugaron un papel importante en el desarrollo de las primeras escuelas de Jiu Jitsu y de Karate-Do, donde destacan las figuras de Masayuki Takahama, Masaaki Kohagura, Raúl Rizo y Seike Kobayashi, entre otros.

Un momento crítico para los Nikkei del país fue la Segunda Guerra Mundial: Cuba y Japón se encontraban en bandos opuestos del conflicto, por lo que fueron tratados como “extranjeros enemigos”.

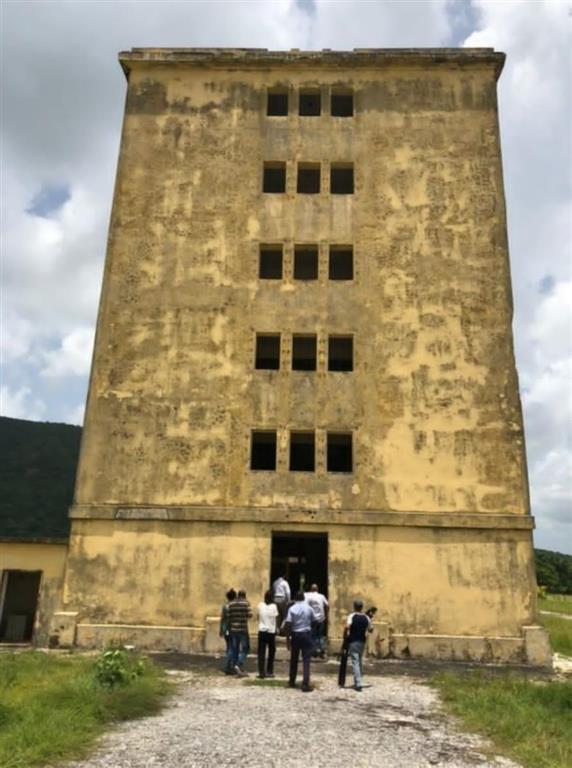

Alrededor de 350 nipones fueron recluidos en el Presidio Modelo de Isla de Pinos, hoy municipio especial Isla de la Juventud; y nueve de ellos fallecieron por enfermedades debido a las malas condiciones.

Como narran en su libro Martha Guzmán y Rolando Álvarez, con el Decreto presidencial No. 3343 sus bienes fueron confiscados, se prohibieron las visitas familiares y muchas de estas quemaron los recuerdos, eliminando gran parte de la memoria histórica.

Nancy Oropesa explica que los japoneses no fueron liberados hasta enero de 1946, a pesar de que Japón capituló en septiembre de 1945; una gran parte había perdido sus propiedades a manos de los interventores y estuvieron sometidos a control de inmigración hasta principios de la década de 1950.

Curiosamente, Álvarez y Guzmán señalan en su investigación que, a pesar del trato recibido, los liberados consideraron a Cuba como segunda patria y fueron muy pocos los que regresaron a Japón; entonces se agruparon en diferentes comunidades y sociedades a lo largo del país.

Asimismo, explican que no fue hasta después del triunfo de la Revolución Cubana (1959) que a los inmigrantes se les concedieron beneficios de la seguridad social con los mismos derechos que a cualquier ciudadano cubano.

Sayury Chikuy, descendiente de tercera generación, comentó a Prensa Latina que su abuelo sobrevivió a la experiencia, pero lo marcó tan profundamente que su familia no hablaba del tema.

COMITÉ GESTOR DE LA ASOCIACIÓN NIKKEI DE CUBA

La Sociedad de la Colonia Japonesa de la Isla de la Juventud, consolidada desde el 10 de junio de 1973 para socorros mutuos, instrucción y recreo, es la única reconocida legalmente en el país, aunque sí existieron otras a lo largo del siglo pasado.

Actualmente, el Comité Gestor de la Asociación Nikkei de Cuba busca restablecer la experiencia de la Sociedad de la Colonia Japonesa en Cuba (1927-1941), cuyos registros no fueron renovados.

Francisca Arakawa, presidenta de dicho comité, reconoció a Prensa Latina que como Nikkei hay estereotipos que sientes que debes cumplir, como la inteligencia o la puntualidad.

Manuel Pérez (Okata) recordó que cuando era niño, sus compañeros lo llamaban “chino”, preguntaban si sabía artes marciales, si veía bien con sus ojos rasgados o por determinadas cualidades de índole sexual.

Arakawa se describe como extrovertida, pero al mismo tiempo prefiere la “cultura del alejamiento” al saludar; aprendió a comer primero arroz y le sorprendió la capacidad de su mamá japonesa para dominar las emociones.

La disciplina, el orden, el respeto, el compromiso, la puntualidad, son cualidades valoradas por los Nikkei, que se repiten en las declaraciones.

“Cuando se profundiza en lo que es la persona japonesa, te das cuenta de que tú eres heredera y tienes muchas influencias de esos rasgos que a veces ni los viviste, pero están presentes”, comentó Ivis Imamura, vicepresidenta del Comité Gestor.

Además del vínculo entre las comunidades, mantienen relaciones con la Embajada de Japón en Cuba y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), que organizan eventos y otorgan becas para fortalecer esos lazos.

De manera general, los descendientes japoneses han sabido vivir fusionando aspectos costumbristas de ambos países sin mayores dificultades, y con contadas excepciones, comparten el deseo de preservar su historia y sostener el legado de sus parientes nipones.

Un fragmento escrito por la historiadora Lidia Sánchez Fujishiro en su libro de memorias Un japonés en Santiago de Cuba (2013) ejemplifica el orgullo que comparten por sus raíces: “A casi cien años nunca sabré si somos la familia con la que soñó Kenichi Fujishiro, pero por generaciones hemos intentado ser dignos merecedores de su legado”.

arb/ifb/vnl

*Estudiante de Periodismo.