Por Zeus Naya

Corresponsal jefe en Guatemala

Los Pueblos Originarios e Indígenas, sin embargo, en su firmeza avanzan en su identidad cultural, su cosmovisión, espiritualidad y su lucha por una vida más digna, subrayó el licenciado en Pedagogía, en una columna en el oficial Diario de CentroAmérica.

Preservan el mundo natural, los territorios sagrados, cultivos ancestrales, los idiomas y sus diversas formas de organización social y política, remarcó quien encabezara la Comisión Presidencial contra la Discriminación y el Racismo.

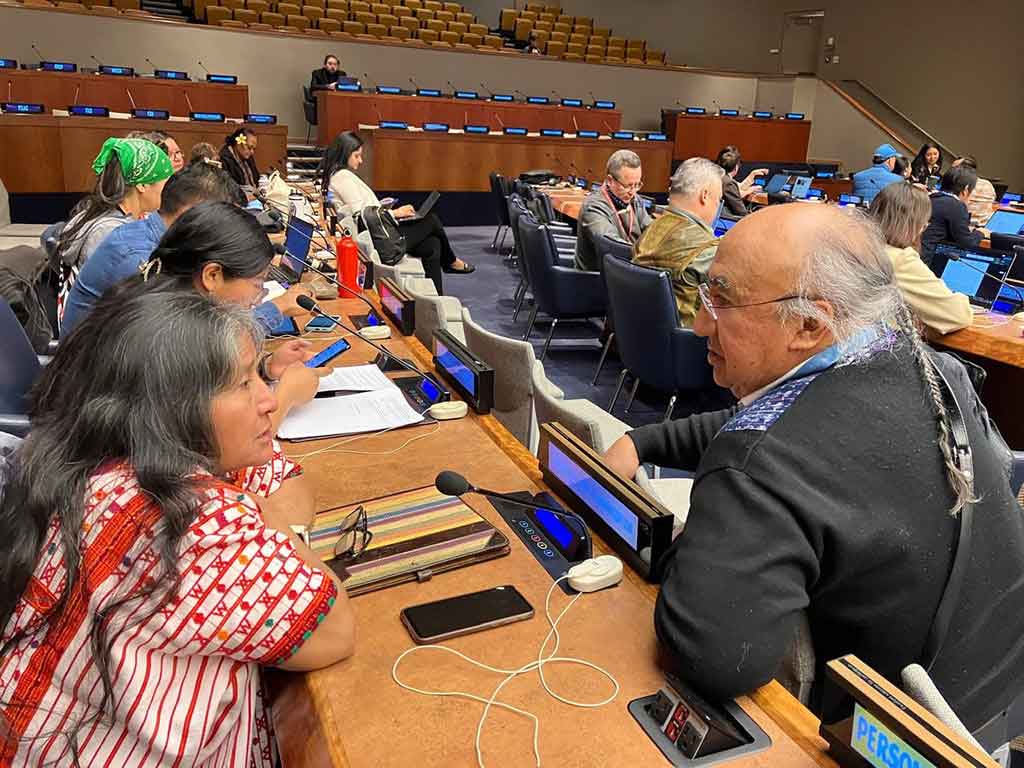

El año pasado, en las Naciones Unidas, la lideresa Juana Sales expresó que la situación de los pueblos indígenas nunca ha estado bien: “Siempre ha habido exclusión y marginación”.

La clave en suelo chapín, a su parecer, según una publicación de esa organización internacional, es la corrupción, que fue especialmente visible en 2023, por todos los obstáculos durante el proceso electoral.

En el Congreso, tras muchos esfuerzos y la creación de una alianza, existe una sola mujer indígena diputada (Sonia Gutiérrez, del Movimiento Político Winaq-Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca), describió.

“No hay voluntad política porque hay un sistema corrompido, que no responde a nuestros intereses”, comentó Sales, quien consideró que iba a ser difícil de superar eso inmediatamente, a pesar del Gobierno actual.

Sobre el racismo sistémico, expuso una cooptación del Estado por unas élites que no permiten el reconocimiento de la diversidad, pero también está desde los imaginarios, las prácticas, desde lo legal e interpersonal. Hay que luchar bastante y por ello para nosotros es clave poner sobre la mesa la discusión, añadió una de las caras más visibles del Movimiento de Mujeres Indígenas Tz’ununija’, iniciativa que reúne a 85 organizaciones.

HECHO RECIENTE

Una intervención de la viceministra de Protección Social Bertha Zapeta durante citación al Congreso provocó tensiones con diputados del partido Unidad Nacional de la Esperanza, que se volvieron virales en redes sociales.

Ante la pregunta de cuándo le iba a dar alimentación a Sololá, la funcionaria enfatizó que con gusto se dirigiría a ese pueblo que habla los idiomas kaqchikel, k’iche’ y tz’utujil.

Al responder en el segundo sobre la apertura de 97 comedores en diferentes departamentos y municipios, entre otras, enojó a los legisladores, quienes exigieron respuestas solo en español.

Cuestionamientos surgieron luego contra el parlamentario Sergio Enríquez, de ese bloque, al cual muchos señalaron en un país donde se hablan 20 idiomas y con uno de los porcentajes más altos de población indígena. La Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo en Guatemala instó después, mediante un comunicado a los funcionarios públicos, a abstenerse de violar los derechos de esas comunidades originarias.

La institución explicó que el reconocimiento de estos implica que el Estado asuma el compromiso de respetar y promover el ejercicio individual y colectivo de los grupos ancestrales que cohabitan en la nación.

Uno de esos derechos –acotó- es la libre determinación a su propia organización social, política, cultural y económica, por lo cual las figuras públicas en sus funciones deben de acatar con carácter obligatorio dichas disposiciones.

LINAJE Y RACISMO

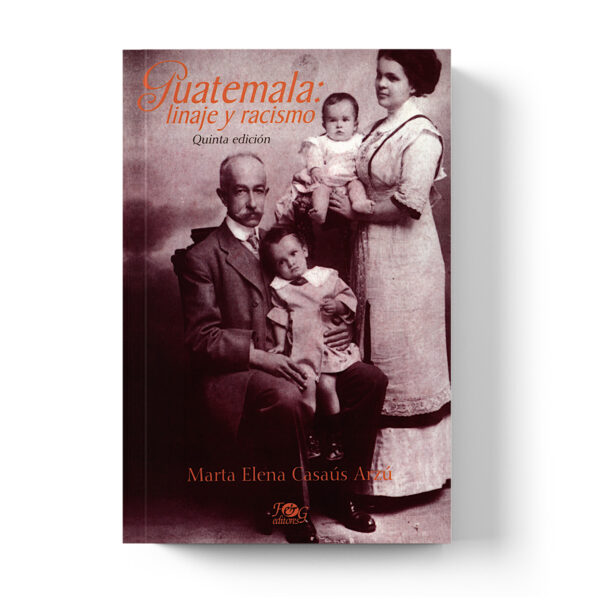

La Feria Internacional del Libro, en desarrollo del 1 al 13 de julio, dedicó su XXII edición a la doctora en Ciencias Políticas y Sociología, Marta Elena Casaús, autora de “Guatemala: linaje y racismo” (1992).

Previo a la cita, en declaraciones a medios periodísticos locales, la intelectual planteó ser una pesimista estructural con un país como este, aunque resaltó lo visto en el Paro Nacional de 2023, conocido como Levantamiento de los Bastones.

“Desde esa perspectiva cambió todo, casi todo. Es decir, la lucha por la hegemonía político-cultural ya la tienen los sectores alternos y los pueblos indígenas”, aseguró la destacada investigadora.

Tal vez no desapareció del todo el lenguaje racista, pero los epítetos, los tópicos, los insultos y las humillaciones en redes sociales, en 2019, eran de un 60 a 70 por ciento brutal, amplió.

Pero a lo largo de los 106 días de resistencia digna (en defensa de los resultados electorales), prácticamente bajó del dos al 0,5 por ciento, valoró la también académica.

Ahora, hay que preguntarse, ¿eso quiere decir que desapareció el racismo? No. ¿Pero eso quiere decir que ya no hubo discurso de odio? No, aclaró.

A su juicio, esto se produjo no solo por empatía con el movimiento, sino simpatía y reconocimiento de algo que debía ser obvio, la capacidad, madurez, inteligencia y el protagonismo de los pueblos indígenas y sus autoridades.

En cuanto a los pasos a dar para avanzar a una sociedad menos racista, Casaús sugirió a través de la entrevista a Prensa Comunitaria que “si luchamos y resistimos juntos y tenemos un objetivo común, no hay quien nos pare”.

No obstante, insistió en que el racismo aquí está incrustado en el Estado, “forma parte de su genealogía. Eso hace que sea tan difícil desmontarlo; porque está en las propias instituciones”.

Chuc estimó que el actual Ejecutivo encabezado por Bernardo Arévalo puede contribuir más en sentar las bases reales o sustantivas para resolver un fenómeno que administraciones anteriores nunca enfrentaron, menos solucionarlo.

arb/znc