Por Noel Domínguez

Periodista de Prensa Latina / Combatiente en Playa Girón

En el único camión de la caravana viajaba mi primo hermano Héctor, artillero, con unos pocos, delante del autobús donde me trasladaba como segundo jefe de la batería de morteros.

El camión era una peligrosa montaña de cajas de obuses, de morteros de 82 milímetros, lo cual mantenía preocupado a mi primo hermano, a quien observaba a través del parabrisas del ómnibus.

La imponente caravana de 24 autobuses Leyland reinició su lenta marcha, dobló izquierda en Playa Larga y continuó por el arenoso terraplén hacia el objetivo siguiente: Playa Girón.

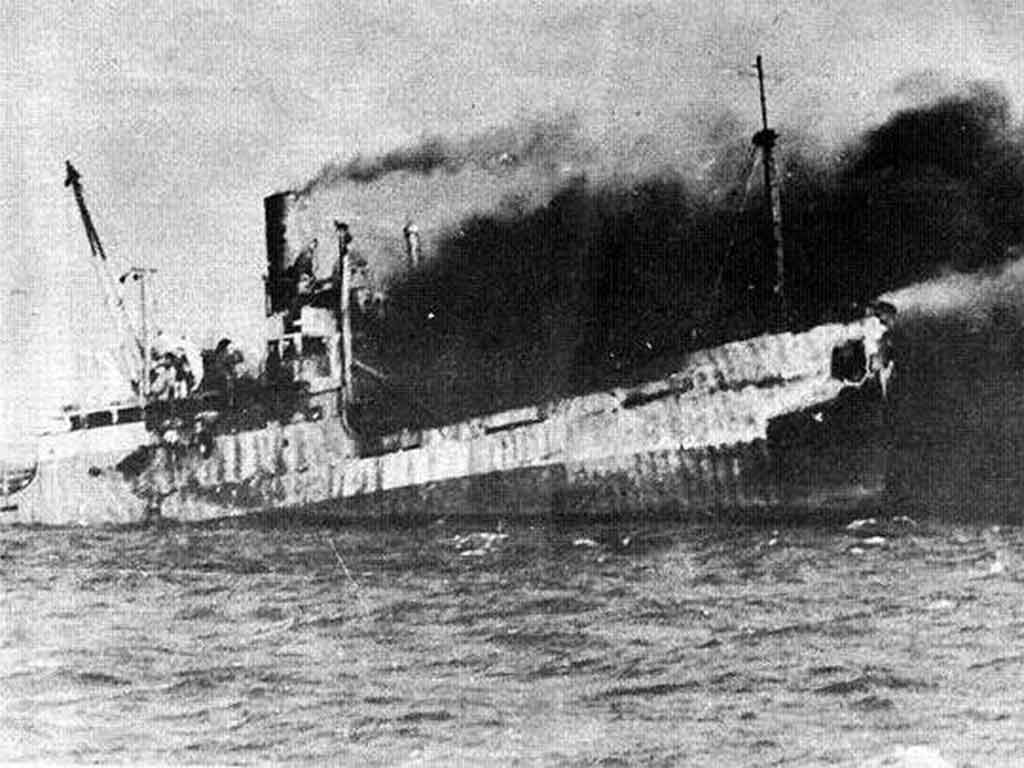

Íbamos embelesados mirando el Houston arder y haciéndole bromas a Guerra, el cocinero, que desde el asiento delantero era el único que escrudiñaba el cielo, infructuosamente, en busca de aviones enemigos.

Transcurrieron unos breves minutos hasta que espantado y señalando hacia el cielo, Guerra dio la voz de alarma: ¡Ahí vienen!!!!!… Dos aviones -B-26 picaron sobre la caravana.

El chofer del autobús, un civil, solo atinó a abrir la puerta delantera y salir. Los demás, atropelladamente, corrieron por el pasillo del autobús hasta ganar la salida delantera para alejarse a la mayor velocidad posible con la esperanza de guarecerse entre el terraplén y el arrecife.

Eché una mirada al primer avión y como estaba pintado con nuestras insignias, me sentí transitoriamente aliviado. Esta sensación terminó de forma brusca cuando el tirador de cola del aparato comenzó a escupir plomo de su calibre 50 contra los vehículos estancados en el camino de gravilla blanca.

Era el bautizo de fuego. Y todos estábamos indefensos, con armas ligeras insuficientes para enfrentar aquella vorágine de ametrallamientos sucesivos realizados por los vuelos de pases rasantes.

Las piezas de los morteros habían quedado en los autobuses, como también Enrique Galarraga Rodríguez, el espigado y alegre negro alfabetizador, quien no pudo abandonar el ómnibus e intentó guarecerse en el espacio entre el último escalón y la puerta trasera, que desgraciadamente se encontraba cerrada.

Las primeras ráfagas lo alcanzaron, por lo que resultó herido. Posteriormente, cuando era trasladado hacia el hospital en una ambulancia, esta fue atacada, a pesar de llevar visible la identificación de la Cruz Roja. Un avión enemigo descargó sus ametralladoras contra el vehículo, lo cual le causó la muerte. Fue el primero de los mártires de la batería.

El resto de la desorganizada tropa, atrapada entre los arrecifes y el terraplén, totalmente a la descampada, solo atinaba a mirar al cielo y ver las lengüetas de fuego sobre ellos…

Cuando pensaron que lo peor había pasado, comenzaron otras estridentes explosiones unidas a un abrazador impacto de calor sofocante. “¡Están bombardeando con napalm!”, se escuchó el grito de alguien que no ocultaba el temor sentido en aquel momento.

Efectivamente, de los aviones se veían caer unos bultos que sin un orden o dirección precisos, descendían rápidamente dando irregulares vueltas y al chocar con cualquier superficie -ómnibus, arrecifes o peor aún, sobre cuerpos humanos-, explotaban.

Su contenido se expandía de inmediato por metros que parecían leguas, diseminando a su alrededor un fuego brillante, potente y gelatinoso.

Algunas de las víctimas alcanzadas por aquella sustancia, envueltas por el fuego y desesperadas, corrieron hacia el mar cercano, se hundieron en él para volver a salir en idénticas condiciones: el cuerpo en llamas y lanzando terribles alaridos.

“¡Revuélcate en la arena!”, vociferaban los más ecuánimes, presumiendo de una experiencia, por demás, nunca antes conocida y sin embargo, solo así se lograban apagar aquellas impresionantes antorchas humanas… las primeras víctimas del napalm que después de aquel experimento, incrementaron los gringos en Vietnam.

A PUNTO DE LA VICTORIA

Mientras veía la ocupación de los camiones y jeeps pertenecientes al enemigo, fijándome particularmente en uno que personalmente conducía Efigenio Ameijeiras, jefe de la Policía Nacional Revolucionaria, mi primo hermano Héctor se ocupaba de reagrupar a los morteristas, esperando nuevas instrucciones.

Entonces me fui acercando a la costa donde me llamó la atención el acelerado emplazamiento por nuestras tropas de una batería de cañones de 122 mm de largo alcance.

Un poco apartado, de espaldas, un hombre alto y corpulento, mirando por prismáticos hacia el mar, impartía órdenes a otro que agachado por el peso del transmisor que cargaba en sus espaldas, transmitía por un micrófono sostenido en la mano. Me sorprendí al verlo tan cerca.

Era el mismo a quien había sufrido tanto por sus exigencias en la Escuela de Milicias de Matanzas, ahora devenido en el respetado y reconocido por todos, jefe de las operaciones de aquellos encarnizados combates, el capitán José Ramón Fernández Álvarez.

El “gallego” Fernández escudriñaba el horizonte valiéndose de los prismáticos e impartía órdenes por la planta de radio, solicitando urgente el envío de nuestros aviones. Era necesario ametrallar las barcazas de goma que había arrojado al mar un destructor norteamericano que asomaba en el horizonte.

Este era el último recurso para que los mercenarios, derrotados y a la desbandada, pudieran evadirse en el navío de guerra de la armada norteamericana, el cual se mostraba en la lejanía como un gigante a la expectativa, sin entablar combate, pero presente.

Los inoperantes morteros del batallón yacían por los alrededores, al igual que los integrantes de la batería, quienes desesperados buscaban agua y comida. De repente, una estruendosa explosión me dejó sordo del todo.

Una de las dotaciones milicianas que integraban la primera de las piezas de artillería de 122 mm, sin encomendarse a nadie, abrió fuego con un tremendo disparo contra el lejano destructor, lo cual levantó una inmensa columna de agua muy cerca de este.

Todavía estaba anonadado, deambulando con la sordera y la vista nublada, cuando la segunda pieza manipulada por los jóvenes artilleros arremetió con el próximo y descomunal cañonazo. Aquello fue como si me hubieran noqueado. Estaba tan aturdido que no entendía al “gallego” Fernández. Este gritaba, gesticulaba, pero yo estaba ido, no entendía. De pronto me di cuenta que el “gallego” estaba ordenándome algo, lo cual comprendí más por su mímica que por lo auditivo… “¡Miliciano! ¡Dígale a esos irresponsables artilleros que paren de inmediato el tiro! ¡Si ese buque responde el fuego, aquí no queda ni polvo!”.

Como bisoño segundo jefe de la batería de morteros comprendí rápida y oportunamente. Quien me hablaba a gritos era un jefe militar cualificado como casi ningún otro, con experiencia en academias, incluso estadounidenses, desde antes de la Revolución, lo que había demostrado fehacientemente en este batallar.

No esperé más, corrí con todas mis fuerzas para tratar de persuadir, de hacerme entender por aquellos entusiastas valientes, quienes pensaban que “se la estaban comiendo” emprendiéndola contra un destroyer yanqui que solo había estado en aparente expectativa.

Digo había estado porque al tronar el tercer disparo, que casi lo alcanza, cambió su presunta posición defensiva que lo mostraba lateral y puso la proa frontal hacia la costa, apuntando a las tropas cubanas y en completa posición de tiro.

Enrique Carreras apareció entonces en el cielo, respondiendo a la solicitud que Fernández impartiera por el sistema de radio. Piloteaba su gastado avión de combate B-26, lo acompañaba otro de la maltrecha Fuerza Aérea Revolucionaria.

Ambos aviones picaron sobre las innumerables barcazas de goma disparando un nutrido fuego de sus ametralladoras, hasta que las hundieron. El representante imperial, silencioso y también derrotado, testigo de su incapacidad, optó entonces por retirarse humillado, sin participar en el resto del combate y dejando a su libre albedrío a los mercenarios. Los valientes, aunque inexpertos artilleros, lo despedían desde la arenosa costa, con burlas y abrazos entre ellos, de los que me hicieron partícipe también, pero sobre todo, al espigado y ríspido “gallego” Fernández, aunque este siempre mantuvo su compostura, de apariencia con hidalguía guerrera, típica de la oficialidad mambisa, tan inusual en aquel entorno.

Era el 19 de abril de 1961, que sellaba la primera gran derrota del imperialismo yanqui en América.

arb/ndm